Rudolf Johannes Alexander Herrenkind

Architekt und Jagdmaler

21. Januar 1897 – 16 Juli 1983

Herrenkind im Deutschen Jagdlexikon

(z.Zt. nicht online)

Die Taufe fand am 12. März 1897 in der Kirche in Wehlau statt. Taufpaten waren Robert Herrenkind, der Vater, Friedrich Hellwig und Gertrud Riemann. Es war die 42. Taufe des Jahres in der Wehlauer Kirche.

Sein Bruder Albert Robert August wurde am 14. Juni 1895 geboren.

August Herrenkind heiratete Elise Schwill im Juli 1893. Sie war die Tochter eines Gärtnereibesitzers. Mit dessen Tod im Jahr 1895 übernahm August Herrenkind die Gärtnerei. Als Berufsbezeichnung wird in den Kirchenbüchern Kunstgärtner angegeben.

Das Heimatbuch des Kreises Wehlau (Ausgabe 1975) gibt an, dass es drei große Gärtnereien gab, u.a. die Gärtnerei Herrenkind.

In dem Buch „Wanderjäger“, Jagdgeschichten von Rudolf Herrenkind (herausgegeben von Brigitte Fiedler 1986) gibt R.H. an:

„Wir entstammen einer alten Jägerfamilie, soweit ich es später aus Kirchenbüchern und alten Schriften habe feststellen können, [ein Vorfahre hatte] zu Anfang des 17. Jahrhunderts eine Stellung als Birschknecht bei einem alten Grafengeschlecht inne. Weitere männliche Vorfahren waren Fischer, Schäfer, Imker, Jäger und Förster.

Mit seiner „… Erziehung nahm es [sein] Vater militärisch ernst. Er selbst, begeisterter Soldat gewesen, erzog meinen älteren Bruder und mich nach den ihm geläufigen bewährten Grundregeln. Das erste Gesetz war Pünktlichkeit, das zweite unbedingter Gehorsam. Es gab keine Spielzeit, ehe nicht die Schularbeiten sorgfältig gemacht waren. Nach dem Abendessen, zu dem wir Punkt sieben Uhr gewaschen und sauber gekämmt, Scheitel links, am Tisch sitzen mußten, wurden die Schularbeiten nachgesehen, Tornister für den nächsten Tag gepackt, Stiefel geputzt, und dann gings in die Heia. Kam es einmal vor, daß auf das Putzen der Schuhe zu wenig Sorgfalt verwendet war, dann erlebten wir es, daß sämtliche Schuhe der ganzen Familie auf dem Küchenfußboden lagen und von uns in kürzester Frist „apellfähig“ vorgezeigt werden mußten. Es kam nie vor, daß wir ein aufgetragenes Gericht nicht essen wollten. Drei Tage lang bekam ich einmal eine Kohlrübensuppe, morgens, mittags und am Abend vorgesetzt, weil ich sie nicht essen wollte. So habe ich es gelernt.“

In seiner Schulzeit war er kein schlechter Schüler. Er begriff „alles sehr schnell und hatte zudem ein ausgezeichnetes Gehör, wenn einer [seiner] Mitschüler es besser wußte und ´vorsagte´.“

Schon in seiner Kindheit beschäftigte er sich mit allen Dingen, die mit der Jagd zu tun hatten.

„Das Zusammenleben mit Tieren, das Erleben in der Natur, von frühester Jugend an, mein Vater als vorbildlicher Jäger, und seine Jagdfreunde als ebensolche, haben mich von Kindesbeinen an mit dem Waidwerk vertraut gemacht“ schreibt er in seinen Geschichten.

So stellte er zumeist selbstgebaute Fallen (das Fallenstellen erlernte er von seinem Großvater) und verkaufte die Felle. „Der Baummarder kostete etwa 70,- Mark, für den Steinmarder erzielte man etwas weniger. Ein gutes Iltisfell trug bis zu 12,-, und der Balg einer einfarbigen Katze 3,- Mark ein. Es gab in der kleinen Stadt nur einen sogenannten Produktenhändler. Dieser Mann war ein sehr geachteter Jude, der für die Armen der Stadt viel Gutes stiftete. Er war mir natürlich besonders sympathisch, weil er über die von mir gekauften Felle zu keinem Menschen ein Wort verlor, und dieses war für mich äußerst wichtig, denn die meisten Katzen fing ich ja in der Nähe menschlicher Behausungen.“

Als Schüler hatte er sich beim Wehlauer Pferdemarkt (erstmalig 1613 bezeugt und ab 1896 der größte Pferdemarkt Europas) so manchen Dittchen (10-Pfennig-Stück) bei den Pferdehändlern verdient.

Am 1. Weltkrieg nahm er als Freiwilliger teil. Schon in der Verlustliste vom 13. Januar 1915 gibt es einen Eintrag. Demnach geriet er als Kriegsfreiwilliger im Grenadier-Regiment 1 Königsberg, 2. Bataillon, 6. Kompanie bei den Kämpfen in der Gegend von Wohren/Ostpreußen (Winterschlacht um Masuren) in Gefangenschaft. Diese Meldung wurde jedoch mit der Verlustliste vom 9. Februar 1915 korrigiert. Er befand sich im Lazarett. Eine weitere Verwundung erlitt er gemäß Verlustliste vom 30. August 1915 als Gefreiter im Füsilier-Regiment 33, 5. Kompanie (Schlacht am Narew).

In der Jagdgeschichte „Der erste und älteste Große Hahn“ (veröffentlicht in der Zeitschrift „Wild und Hund“, Nr. 1 1965/1966 Seite 6) schreibt er bezüglich der Kriegsteilnahme folgendes:

„Eine lange, vom Anfang bis Ende nicht zu übersehende Kolonne einzeln hintereinander marschierender Soldaten zog im Frühjahr 1917 über das Eis des Peipussees im östlichen Estland. Es waren die zu einer Radfahrerbrigade zusammengezogenen Radfahrkompanien der Jägerbataillone, verstärkt durch drei Infanterie-Radfahrerkompanien des ersten und einundzwanzigsten Armeekorpses. In größeren Abständen wurde der lange Zug der ihre Räder schiebenden Soldaten durch kleine, von Panjepferden gezogene Schlitten unterbrochen, die einen Teil des Mannschaftsgepäcks und Munition mitführten.

Neben einem solchen Schlitten marschierte ich an der Spitze meines Zuges. Der Führer dieses Schlittens, der zur Entlastung seines Pferdchens ebenfalls nebenherging, sprach leidlich gutes Deutsch….Nachdem wir nach zehnstündigem Marsch das nördliche Ufer des Peipussees erreichten, löste sich der Brigadeverband auf, und die einzelnen Kompanien marschierten mehr oder weniger selbständig zu ihren Einsatzabschnitten.“

Neunzehn Jahre später sollte R.H. wieder zur Hahnenbalz (Auerhahn) in Estland sein. Weitere sieben Jahre danach wurde er durch eine „hohe Dienststelle“ als Jägermeister in das Landesgebiet von Estland berufen.

Sein Bruder Albert, ebenfalls Kriegsfreiwilliger, wurde im August/September 1914 schwer verwundet und ist seit dem 28. Oktober 1914 vermisst.

Herrenkind ließ sich in Wehlau zum Maurer und Zimmermeister ausbilden. Dann ging er nach Königsberg, um dort durch den Besuch der entsprechenden Schulen den Architektenberuf zu erlernen. In Königsberg konnte er durch den Besuch der Kunstgewerbeschule auch seine Neigung zur Malerei weiterbilden. Er arbeitete dann in Ostpreußen bei einer Baugesellschaft, die hauptsächlich Silos, die damals aufkamen, errichtete. In einer Geschichte von Viktor T. aus dem Wehlauer Heimatbrief steht, dass er als Bauingenieur im Baugeschäft Otto Krauskopf tätig war. „Im Büro residierte neben dem ´Alten´ – falls er überhaupt anwesend war – eine Stenotypistin (Fräulein Heiduck) und in einem separaten Raum – für uns unnahbar – Herr Herrenkind. Mit seinem Rechenschieber saß er vor endlosen Abrechnungen oder Kalkulationen.“

Neben seinen Arbeiten auf dem Bau ging er immer wieder auf die Jagd. Da die Gutsbesitzer ihn kannten, hatte er „freie Jagd“, was er früh morgens vor Arbeitsbeginn und abends nach Dienstschluss wahrnahm. Das Rohleder des erlegten Wildes hat er selbst gegerbt und fertigte sich daraus u.a. Handschuhe.

Im Winter gab es wegen des Frostes nichts zu bauen und sehr wenig Arbeitslosengeld. So wanderte ein Stück seiner Habe nach dem anderen ins Leihhaus, als letztes die geliebten Waffen. Zu seinem Geburtstag lösten seine Freunde alles aus und schenkten es ihm.

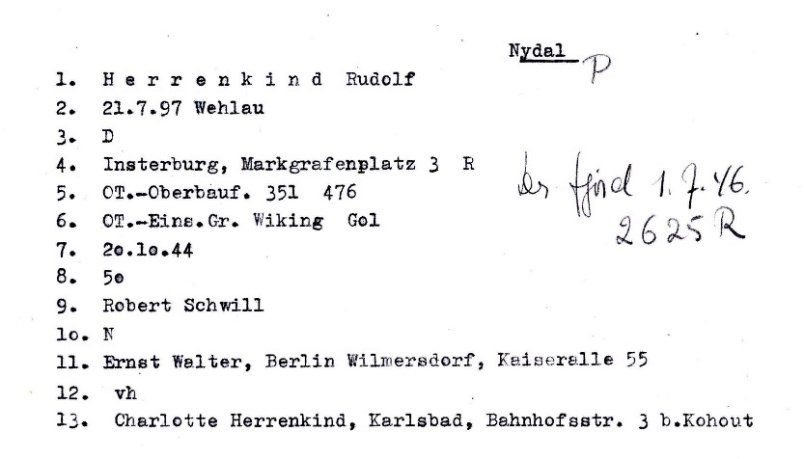

Am 1. Februar 1931 trat R. H. in die NSDAP ein, Mitgliedsnummer 415877. Ein Ausschluss zum August 1931 soll wegen unterbliebener Beitragszahlung stattgefunden haben. Es gab hierzu Unstimmigkeiten zwischen der Parteizentrale in München und der Gauzentrale in Ostpreußen. Es gibt einen Vermerk auf seiner Karteikarte über einen Wiedereintritt und letztendlich einen erneuten Austritt zum 31.01.1933

Ja, das liebe (immer fehlende) Geld. Dieses Thema verfolgte ihn sein Leben lang.

Dazu eine kleine Geschichte (Wehlauer Heimatbrief Nr. 36, 1986 von Viktor Titius):

„Der Bauingenieur Rudolf Herrenkind war in Wehlau vor allem als Jäger und Maler eine stadtbekannte Persönlichkeit. Im Frühjahr 1934 lernte ich ihn im Baugeschäft Otto Krauskopf kennen, wo ich als „Stift“ die Maurerlehre begann. Wohl hatten wir Allenberger Jungs ihn schon des öfteren auf winterlichen Treibjagden im Kreise anderer passionierter Jäger gesehen, doch wer vermutete damals schon, daß sich aus ihm ein Wehlauer Hermann Löns entwickeln würde?

Es mag Mitte oder Ende August gewesen sein, als Herrenkind einige unerfreuliche Anrufe erhielt. Es war nämlich zwischen ihm und dem Gastwirt eines Ortes im östlichen Teil des Kreises Wehlau (vielleicht Taplacken, Kuglacken oder … ich weiß es nicht mehr genau) ein bestimmter Termin zur Ablieferung eines Gemäldes von dessen Wirtschaft vereinbart worden. Das Bild war als Überraschung für Opa und Oma zur goldenen Hochzeit gedacht. Mag sein, daß Herrenkind dort nach einem Jagdausflug gebechert oder auch übernachtet hatte, und die Zeche – wie bei Malern durchaus üblich – in Form eines Bildes ausgehandelt worden war. Er zeigte uns das Foto, an das er sich bei der Gestaltung halten sollte: das Wirtshaus, über der Eingangstür ein gewichtiges Hinweisschild, links und rechts je eine Bank, im Hintergrund ließ sich der Wald vermuten.

Einem Fachmann fällt es nicht schwer, nach einer Fotografie ein Bildwerk zu gestalten. Um die wichtigsten Umrisse in Kohle oder Blei an die richtige Stelle zu platzieren, kann man beispielsweise Foto und präparierte Leinwand mit einem Raster versehen. Das Ausmalen danach bleibt der Phantasie des Malers vorbehalten. Natürlich braucht man dazu, selbst wenn man flott arbeitet, eine gewisse Zeit und die hatte Herrenkind scheinbar nicht. Vielleicht hatte er auch schlichtweg keine Lust.

Doch ich will nicht abschweifen. Es nahte der Freitag, an dem die vom Auftraggeber gestellte Frist ablief. Da ich bei meiner Geld-Tour das Bild gleich mitnehmen und dem Gastwirt aushändigen sollte – die Baustelle lag ganz in dessen Nähe – wurde es von Herrenkind mit ins Büro gebracht. Dort nahm er sich noch die Zeit, daran ein wenig herumzupinseln: hier ein Grasbüschel, dort auf den Fensterscheiben einige Glanzlichter und, und, und … Er fand kein Ende.

Schließlich wurde es für den Transport doppelt mit dünnem unkarierten Papier umwickelt und fachgerecht verschnürt. Dann machte ich mich auf den Weg, am Lenker den Beutel mit den Lohntüten und in der linken Hand das zwar leichte, aber unhandliche Bild. Die Fahrt erschien mir endlos. An jenem Tag herrschte starker Südwind, der mein Paket trotz Gegenstemmen schräg zur Seite drückte. Erschöpft erreichte ich in der Hoffnung auf einen kühlen Trunk den Gasthof. Durch einen Windfang betrat man zunächst den Kaufmannsladen. Dort empfing mich ein angenehmer Duft, eine Komposition aus vielen Einzelgerüchen – Marmelade, Milch, Brot, saure Gurken, Bohnerwachs und wer weiß, was noch alles.

Im Nebenraum, dem eigentlichen Schankzimmer, wartete die ganze Familie, außer den ahnungslosen Goldhochzeitern, gespannt wie Kinder zu Weihnachten auf das Auspacken des Paketes. Atemlose Stille. Die erste Hülle fiel, dann die zweite. Das heißt, sie sollte fallen, aber aus unerfindlichen Gründen widersetzte sie sich allen diesbezüglichen Bemühungen.

Schließlich kam dann doch das Bild zutage. Eine schöne Bescherung. Was war geschehen? Während der Fahrt hatte der Winddruck die frische Ölfarbe mit dem Einwickelpapier wie bei einer Punktschweißung verankert, überall dort, wo Herrenkind in den letzten Stunden seine Verbesserungen angebracht hatte, hingen melierte Papierstückchen.

Was nun? Die Familie wußte nicht, ob sie lachen oder ernst bleiben sollte, zog es aber vor zu schweigen, als sie das Gesicht des Hausherrn sah. Dessen Lippen bewegten sich. Schwer zu sagen, ob er die einzelnen Papierschnipsel zählte oder das Einmaleins aufsagte, um nicht die Fassung zu verlieren. Sprachlos versuchte er, einen Schnipsel nach dem andern vom Untergrund abzuheben, bis das Ganze einem gerupften Huhn ähnelte dem noch einige Federn anhafteten. Nun sollte man meinen, daß die Geschichte dramatisch mit einem Wutanfall und Zertrümmerung des mißglückten Kunstwerks geendet hätte. Dem war nicht so. Der gute Mann machte seinem Ärger nur durch einige ebenso deutliche wie unfreundliche Worte Luft: „Das Ding nehmen Se man schön zurück und grüßen Se den Herrenkind! Der kann sich auf was gefaßt machen, wenn der sich hier wieder blicken Iäßt!“

Keine Rede davon, daß für mich als Botenlohn der erhoffte kühle Trunk abfiel. Auch später von der Baustelle, wo ich die Lohngelder ablieferte, mußte ich kleinlaut abziehen, denn bei der Schilderung des Mißgeschicks, das mich nur indirekt betraf, hatte ich nichts als Gelächter geerntet.

Und wie endete die ganze Geschichte? Ende gut, alles gut! Wir erfuhren am folgenden Montag von Herrenkind selbst den glücklichen Ausgang der Episode. Noch am Freitagabend hatte er mit Federmesser und Pinzette die Papierschnipsel entfernt und die beschädigten Stellen ausgebessert. Gelernt ist gelernt. Es sei verhältnismäßig leicht gegangen, versicherte er. Außerdem hatte er – und das gehörte nicht zu seinem Auftrag – zusätzlich Oma und Opa auf einer der Bänke in Öl skizziert, dazu den Wirt an der Tür und selbst den Hofhund mit erhobenem Hinterbein an einem der Bäume.

Am Sonnabend war er dann in aller Herrgottsfrühe mit dem Rad losgefahren und in die letzten Festvorbereitungen hereingeplatzt. Kein Wunder, daß der Empfang zunächst nicht besonders freundlich war. Doch als man das Bild sah und die zugefügten Personen erkannte, schlug die Stimmung um. „Kick mal, unser Omchen, ganz wie Se leibt und lebt. Und der Hasso erst, nei so was!“ Unser Malersmann wurde zum Fest eingeladen und kehrte erst vierundzwanzig Stunden später mit einem Brummschädel heim. Ja, das war’s. Ob sich alles genau so zugetragen hat, wie geschildert, dafür kann ich mich nach 52 Jahren nicht mehr verbürgen.

Doch wird mir Herrenkind eventuelle Ungenauigkeiten gewiß nicht nachtragen, denn er selbst liebte es, Wahrheit und Dichtung gemäß seinem Wahlspruch nicht scharf voneinander zu trennen: „Wenn auch hier und da mal ein bißchen Jägerlatein dabei sein sollte, Landsleute und Freunde, lacht trotzdem!“

|  |

Treibjagden und Erlebnisse

Alle Jahre wieder – wer von uns alten ostpreußischen Jägern erinnert sich nicht immer wieder gern daran?

Von vielen Jagden und von Erlebnissen mit Jägern, die ich in der Heimat zwischen den beiden Kriegen erlebte, möchte ich erzählen. Wo habe ich doch überall gejagt? In den Forstämtern Tapiau, Gauleden, Leipen und Kranichbruch, im Wehlauer Stadtwald, auf den Gütern Kuglacken, Weißensee, Taplacken, Ripkeim, Sanditten, Plibischken, Tiefentamm, Augken, Richau, Gr.-Neumühl, Trilinde, Stanillen und Ölsenau, dann in den Gemeindejagden Petersdorf, Altwalde, Paterswalde, Groß-Engelau und wohl auch noch in einer Anzahl anderer Reviere des Kreises Wehlau. An viele dieser Jagden und an die meisten der Jäger, die daran teilnahmen, erinnere ich mich heute noch, als hätten sie erst im letzten Jagdjahr stattgefunden. Es waren in den zwanzig Jahren wohl gut dreihundert Treibjagden, bei denen ich zugegen war; Jagdtage, von denen man wohl einiges müßte erzählen können.

Ein alter Herr unter meinen Zuschauern sagte einmal: „Man weiß nie, wenn H. etwas erzählt, es klingt zwar meistens recht wirklichkeitsnahe, ob er die Wahrheit sagt, oder ob es Jägerlatein ist.“ Was ich an dieser Stelle niederschreibe, hat sich tatsächlich alles zugetragen.

Jetzt höre ich in Gedanken einige meiner alten Freunde sagen: „Den Tag, an dem der Wanderjäger die reine Wahrheit spricht, müßte man im Kalender rot anstreichen.“

Den Titel „Wanderjäger“, der übrigens auch der Zwingername meines Drahthaar- und Jagdtterrierzwingers war, hatten mir meine Bekannten aus folgendem Grunde gegeben. Oft kam es vor, daß drei, manchmal auch vier Treibjagden an aufeinanderfolgenden Tagen stattfanden. Da bin ich dann nach Beendigung der Schüsseltreiben, oft erst nach Mitternacht losmarschiert, einige Male auch mit dem Fuhrwerk eines Gastes ein Stück mitgefahren. Auf dem Hofe, wo am folgenden Tag die Jagd war, habe ich mich im Pferdestall ins Stroh eingeschoben. Mein Wecker waren die Schweizer, wenn sie vor Tagesanbruch mit den Milchkannen klapperten. Dann schnürte ich zu den Mädchen in die Küche. Das wußte ja schon Wilhelm Busch, indem er sagte: „Ein jeder Jüngling hat nun mal

den Hang zum Küchenpersonal!“

Wenn die ersten Jagdgäste auf den Hof gefahren kamen, hatte ich mich schon ausgiebig mit warmer Milch und Schinkenstullen gestärkt. Gewaschen wurde unter der Pumpe auf dem Hofe. Wo es angebracht war, habe ich auch vor den Schlafzimmerfenstern der Herrschaft im Morgengrauen das „hohe Jägerwecken“ auf dem Jagdhorn geblasen. Ich war, außer den Forstbeamten, weit und breit der einzige zivile Jagdhornbläser. Das brachte mir auch die vielen Einladungen ein. Auf Grund dieser meiner nächtlichen Wanderungen nannte man mich den Wanderjäger. Später hatte ich dann ein Fahrrad, und die nächtlichen Fahrten erinnerten mich immer an die Jahre des Ersten Weltkrieges, wo ich bei der 1. Radfahrkompanie des 1. Jägerbataillons radgefahren bin.

Neben seiner Arbeit ging er immer wieder auf die Jagd. So betrieb er die Jagd auf Gut Stanillien (aus den Erinnerungen von Jutta Pape, geb. Müller im Heimatbrief des Kreises Wehlau Nr. 76 von 2006/2007), ungefähr 4 Kilometer von Wehlau entfernt, und schrieb auch so manche Geschichte über seine Erlebnisse.

erlegt von Rudolf Herrenkind

So lautete die Überschrift eines Artikels im Wehlauer Tageblatt vor 45 Jahren. Die Erinnerung an dieses Erlebnis ist mir geblieben, als wäre es erst kürzlich passiert. Ich jagte zu damaliger Zeit mit meinem Lehrchef, Maurermeister Franz Neumann, in seinen Jagdgebieten, dem Wehlauer Stadtwald, dem Gemeindejagdbezirk Bürgersdorf und Paterswalde, darüber hinaus noch als Gast bei vielen anderen Jagdherren und Pächtern.

Der Wehlauer Stadtwald war ein beliebtes Ausflugsziel an Wochenenden und Sonntagen für die Bürger der Stadt und Anwohner der Umgebung. In einer knappen Stunde war das Ziel zu erreichen, und zu holen gab es immer etwas. Im Frühjahr waren es die Leberblümchen aus dem Kuhfließtal und etwas später die Maiglöckchen aus dem Jagen sieben. Im Sommer gab es reichlich an den Gestellrändern Walderdbeeren und später viele Himbeeren. So passierte es besonders an den Wochenenden, daß wir bei der stillen Jagd auf den Elch und das edle Rotwild von Spaziergängern gestört wurden.

Ich hatte schon mit Erfolg einige Finten angewandt, um Spaziergänger vom Betreten der nach Osten gelegenen Jagden fernzuhalten. Da stand dann etwa auf halbem Wege ein unübersehbares Plakat mit der Aufschrift: Nicht weitergehen, Lebensgefahr, angeschossenes Wildschwein, manchesmal auch der Hinweis: Schont die Kreuzotter, sie ist zwar nützlich, doch ihr Biß kann tödlich sein. Damit waren wir den Besucherstrom für dieses Wochenende in den ,,gefährdeten“ Gebieten ziemlich los. Ich war schon als Schüler dafür bekannt, daß ich oft der Anstifter harmlosen Unfugs war. Darüber kann ich später erzählen; heute geht es um den Wolf. Der erste April war in jedem Jahre „mein Tag“. Einmal hatte ich den Fleischermeister D. durch ein fingiertes Telegramm aus Berlin mit seiner Staatskalesche zum D-Zug auf den Bahnhof geschickt, um seine Berliner Verwandten abzuholen. Ein anderes Mal hatte ich meinem Vater einen Besucherstrom ins Gewächshaus gelockt, die sich von ihm gezüchtete schwarze Maiglöckchen ansehen wollten. Im Februar jenes Jahres, in dem der Wolf erlegt werden sollte, wurde ein von mir verfaßter Artikel im Wehlauer Tageblatt gedruckt, in dem zu lesen war, daß nach den letzten Schneefällen von den Jägern im Wehlauer Stadtwald ein Wolf gespürt worden sei. Auch hätte man bereits gerissenes Rehwild gefunden. Letzteres stimmte insofern, als wirklich wildernde Hunde von der Domäne Piaten Rehe gehetzt und gerissen hatten. Die Jäger, so hieß es weiter in der Zeitungsnotiz, seien ständig bemüht, dem Treiben der Bestie ein Ende zu bereiten. Ich wurde dann auch des öfteren von Lesern angesprochen und habe mich bemüht, die Sache mit ehrbarem Gesicht zu bestätigen. Ich glaube, der Druckereibesitzer Scheffler hat es mir auch geglaubt! Wer dachte auch im Februar schon an den ersten April? Und dann erschien am 31. März unter fettgedruckter Überschrift die Notiz: Wolf im Wehlauer Stadtwald erlegt. Darunter stand etwa folgender Text: Den ausdauernden Bemühungen des uns allen bekannten Jägers (hier stand dann leider mein Name) ist es gelungen, den im Wehlauer Stadtwald sein Unwesen treibenden Wolf zu erlegen. Es handelt sich um einen starken Rüden. Der Wolf ist morgen Vormittag auf dem Hof der Gaststätte Donalies ab 9 Uhr zu besichtigen, er wird dann in Königsberg präpariert und im Heimatmuseum ausgestellt werden. Ich erwähnte, daß „leider“ mein Name in der Notiz bekannt gemacht war; dieses hatte für mich zwar kein ehrenrühriges, so doch manchmal peinliches Nachspiel. Und dann kam der 1. April! Wir saßen bereits um 8 Uhr mit einigen Starmmtischfreunden im Lokal Donalies, um etwaige „Reinfälle“ zu erleben. Und sie fanden statt!

Der erste, der erschien, um den Wolf zu besichtigen, war der Herr Bürgermeister M. Er ging am Eingang des Lokals vorbei durch die Einfahrt auf den Hof und fragte dort den alten Hofkutscher nach dem Wolf. Dieser hatte die Anweisung erhalten, die Mütze zu ziehen und nur zu sagen: April, April! Für jedes Aprilsagen sollte er einen Dittchen bekommen. Der Bürgervater verließ den Hof gleich durch die Hinterpforte zum Schanzenwall. Und dann kam’s gleich ganz dick! Zwei Schulklassen gleichzeitig mit ihren Lehrern! Dann die beiden Gemeindeschwestern und mehrere Menschen aller Altersstufen und Herkommen. Das schönste dabei war, daß keiner der Reingefallenen den Nachfolgenden darauf aufmerksam machte, daß es sich um einen Aprilscherz handelte. Gegen Mittag hatte es sich dann doch wohl herumgesprochen und der alte Hofkutscher trank bereits in der Kutscherstube sein „Quartalchen“, wie wir am Stammtisch auch den gelungenen Spaß auf unsere Art feierten.

Wir haben viel gelacht an jenem Tage, aber wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten, und das waren die Schulkinder. Noch lange Zeit danach, sobald sie meiner auf der Straße ansichtig wurden, riefen sie mir lauthals nach: De Wulfscheter, de Wulfscheter!

von Rudolf Herrenkind

Wir Ostpreußen, besonders die wir jagdlich interessiert waren, hatten oft Gelegenheit etwas mit Elchen zu erleben. Die Berichte über den Elch im Oberteich veranlassen mich ein eigenes Erlebnis zu schildern, das zwar tragisch für den Elch endete, zum anderen aber einen urwüchsigen Humor eines alten Waldarbeiters offenbarte.

Zu dem Gut Wilkendorfshof (1450 Morgen, davon 300 Morgen Wald), das an das Staatsforstamt Leipen grenzte, gehörte eine Hälfte des sogenannten Seebruchs als westliche Grenze zu den Ländereien des Dorfes Groß Weißensee. In diesem Bruch wurde die Grenze durch einen schnurgeraden, etwa zwei Meter breiten Entwässerungsgraben gebildet, dem zahlreiche zum Teil fast völlig zugewachsene Stichgräben das Wasser zuleiten sollten. Von einem sichtbaren Fließen des Wassers war aber keine Rede. Das Bruch war ein Hochmoor und die Gräben waren grundloser, braunschwarzer Schlamm. Der Name Weißensee soll daher entstanden sein, weil zur Zeit der Blüte des Wasserschierlings die ganze Oberfläche des damaligen Sees schneeweiß gewesen sein soll.

In dem Hauptgraben und in den Stichgräben ertrank oftmals Wild und so mancher Jäger außer mir hat sich dort mal nasse Hosen geholt. Es war nicht so ganz ungefährlich alleine dort zu pirschen.

Zum Ende des Sommers, wenn nach der Grummetmahd auf den umliegenden Wiesen Ruhe eingetreten war, stellte sich dort wegen der reichlichen Weichholzäsung regelmäßig Elchwild ein. Zufällig wurde eines Morgens ein im Hauptgraben stehender Elchspießer gesehen, der vergebliche Anstrengungen unternahm, auf festen Boden zu kommen. Der Besitzer des Gutes, Herr Konrad Lemcke, unternahm sofort mit mehreren Leuten eine Rettungsaktion, die aber

nicht zum vollen Einsatz kam. Der Spießer hatte noch so viel Kraft, dass er bei der Annäherung der Menschen alleine aus dem Graben kam. Wenig später wurde ein verendetes Elchkalb in dem Graben gefunden.

Daraufhin ordnete Herr Lemcke eine tägliche Kontrolle durch einen Melkerlehrling an. Eine verhältnismäßig einfache Aufgabe, denn kaum dreihundert Meter von den Insthäusern entfernt konnte man den ganzen Graben gut überblicken. Zusätzlich hatte der Junge noch einen alten Feldstecher zur Verfügung bekommen. Lange Zeit passierte dann nichts, aber im darauffolgenden Jahr, es war 1936 und ich war gerade Jagdgast bei Herrn Lemcke, als ein Elch im Graben gemeldet wurde.

Wir begaben uns sofort zu der Stelle und fanden ein Elchtier bis zur Rückenlinie im Graben im Moorgraben stehen. Ganz nahe ging ich an das Tier heran und stellte fest, dass der Elch schon an vielen Stellen versucht hatte aus dem Graben zu kommen. Die Böschung war stellenweise stark zerwühlt und das Haupt des völlig ruhigen, scheinbar stark ermatteten Tieres war mit Schlamm bedeckt. Es wurden zwei Schnürleinen, Bretter, ein Wiesenbaum und ein Pferdehalskoppel herangeschafft und acht ausgewachsene Männer, außer dem Jagdherrn und mir, sollten bei dem Rettungswerk eingesetzt werden.

Die Männer erhielten von mir Anweisung, ein Stück seitwärts über den Graben zu gehen und sich ganz langsam dem Tier zu nähern bis ich ihnen “Halt” zuwinken würde. Dann ging ich vorsichtig an den Elch heran und streifte ihm mit ganz behutsamen Bewegungen das Halskoppel über das Haupt. Durch die beiden unten befindlichen Eisenringe hatte ich die beiden Schnürleinen gezogen. Der Elch war anscheinend so ermattet, dass er alles über sich ergehen ließ, oder, wer kann es deuten, er erhoffte sich vielleicht Rettung aus seiner schwierigen Lage. Leise fing ich an zu sprechen, aber auch dadurch ließ sich das Tier nicht

beeinflussen oder erschrecken.

Nun mussten die Männer auf der anderen Grabenseite, je vier an einer Leine, in etwa zehn Meter Entfernung vom Graben die Leinen langsam anziehen. Herr Lemcke und ich hatten auf den Grabenrand ein Brett gelegt und schoben über dieses den Wiesenbaum zwischen die Keulen des Tieres, um die ziehenden Männer durch die Hebelwirkung des Baumes zu unterstützen. Die Männer hatten von mir die Anweisung erhalten sich völlig ruhig zu verhalten, wenn das Tier auf festem Boden liegen würde. Ich wollte dann vorsichtig die Leinen lösen und das Lederhalskoppel abstreifen, um dann das Tier zunächst alleine zu lassen

und zu beobachten. Wir gingen davon aus, dass das Tier so schlapp sei, dass es eine Weile liegen bleiben würde.

Der erste Rettungsversuch misslang. Der Elch schlug mit dem Kopf und streifte dabei das Halskoppel ab. Er blieb dann aber weiter ruhig stehen, und ich konnte ein zweites Mal die Schlinge umlegen und band nun das Lederkoppel über die Ringe mit einem Leinenknoten etwas enger zusammen.

Der zweite Versuch, den Elch auf die Grabenböschung zu ziehen gelang, aber als er festen Boden unter seinen sehnigen Füßen spürte, stand er plötzlich auf und machte eine Flucht zur Seite. Dabei riss er unterhalb des Halskoppels eine Leine ab. Bei der nächsten langen Flucht lagen die vier anderen Männer am Boden, verloren die Leine, und mit den dem Elchwild eigenen weitausgreifenden Trollflochten ging der Elch mit Halskoppel und etwa zwanzig Meter Leine ab. In Richtung auf die Leiper Forst konnten wir den Elch noch einen Kilometer mit den Augen verfolgen, dann nahm ihn der Wald auf. Wir müssen wohl alle zehn Mann recht dumme Gesichter gemacht haben, denn es dauerte eine ganze Weile, bis wir anfingen uns über diesen Fall zu unterhalten.

Wir mussten nun sofort den zuständigen Forstbeamten benachrichtigen und fuhren direkt zu Herrn Augath zur Oberförsterei Weißensee und meldeten den Vorfall. Wir waren uns darüber einig, dass dem Elch das Halsband und die Leine zum Verhängnis werden würde. Hätte sich das Tier mit einem Hinterlauf am Haupt, Hals oder den Lauschern kratzen wollen und wäre dabei mit den Schalen in das Halsband geraten, dann wäre es unweigerlich zu Fall gekommen und hätte elend umkommen müssen.

Zunächst wurde auf der Fluchtfährte gesucht und schon bald der größte Teil der zweiten Leine gefunden, die am Halskoppel abgerissen war. Wegen der bestehenden Gefahr für das

Wild wurde der Elch vorzeitig zum Abschuss freigegeben. Doch trotz fleißigem Pirschen und häufigem Ansitzen blieben alle Versuche erfolglos. Mehrfach sahen Waldarbeiter das Tier. Wenn dann aber die Jäger zur Stelle waren, hatte der Wald wieder seine schützenden Fittiche über den Elch gebreitet. Manchmal bei ruhigem Wetter konnte man den Elch hören, wenn die beiden Eisenringe unter der festen Abbindung gegeneinander klangen.

Erst im Oktober gelang es den Forstbeamten das Tier zu strecken. Meiner Bitte entsprechend erhielt ich sofort Nachricht und fuhr mit Herrn Lemcke zur Oberförsterei, wo der Elch auf dem Hof lag. Er hatte das Halskoppel noch unversehrt um den starken Träger. Wir bedauerten sehr, dass dieses stolze Tier unserer heimatlichen Wälder so enden musste. Nachdem ich noch einige Aufnahmen gemacht hatte streifte einer der Waldarbeiter das Halskoppel über das Haupt des Elches und überreichte dieses dem Eigentümer Herrn Lemcke mit den Worten:

“So, Herr Lemcke, nu könne se ok wedder zweespännig fahre!”

Herrenkind war Atheist aus Überzeugung und hatte mit der Kirche nichts „am Hut“. Er verbot seinen Kindern später sogar bei Hochzeiten, Taufen und dergleichen in die Kirche „zum Zugucken“ zu gehen.

Aber er war abergläubisch! Wenn er z.B. zur Jagd ging und ihm begegnete – wie er sagte – ein altes Weib, dann kehrte er um. Kam ein junges Mädel vorbei, sollte es über den Flintenlauf springen, und er konnte beruhigt zur Jagd gehen.

R.H. war mit dem Gutsbesitzer Lemcke befreundet. Dieser befasste sich einerseits mit der Zucht gescheckter Pferde, die an diverse Zirkusse verkauft wurden, andererseits widmete er sich der Astronomie und der Astrologie, wofür Herrenkind ebenfalls empfänglich war.

Charlotte Schulz, die im Landschulheim Altwalde arbeitete, war mit über 30 Jahren ein sogenanntes „spätes Mädchen“ und ihre Freundinnen bemühten sich, sie „unter die Haube“ zu bringen. Eine Bekannte von Charlotte, die durch ihren Ehemann mit der Gutsbesitzer-Familie Lemcke bekannt war, zog im Hintergrund die Fäden. Zu einem geselligen Abend wurden sowohl Rudolf Herrenkind (Junggeselle, ca. 40 Jahre alt) als auch Charlotte Schulz eingeladen. Lemcke, eingeweiht in das Vorhaben diese Beiden zu „verkuppeln“, erzählte Herrenkind, dass er in den Sternen „gelesen“ habe, dass diese Charlotte Schulz die ideale Partnerin für ihn sei.

Diese Version erzählte die Tochter der Lemckes, Charlotte verheiratete Grigull, ihrem Patenkind Lieselotte Herrenkind, der Erstgeborenen aus dieser Beziehung.

Gewohnt wurde auf dem Gut Althof Dittlacken (vor 1938 Althof Didlacken).

Der Besitzer war Oberamtmann Carl Wentzel aus Teutschenthal, der zu dem Gut durch die Heirat mit Ella von Zimmermann kam.

Zu dem Gut gehörten 750 ha Acker, Wiesen, Weiden und Holzungen. 1937 gab es 10 Pferde, 450 Rinder (davon 5 Kühe), 30 Schafe und 5 Schweine.

Der Administrator (Verwalter) des Gutes war ab 1921 Karl-Siegmund Litzmann. Er war der Sohn des preußischen Generals Karl Litzmann, nach dem im April 1940 Lodz in „Litzmannstadt“ umbenannt wurde.

1936 wurde K.-S. Litzmann zum Reichsreiterführer ernannt und mit der Vorbereitung der Equipe auf die Olympiade 1936 beauftragt. In dieser Zeit muss Litzmann Rudolf Herrenkind die Verwaltung des Forstes des Gutes übertragen haben.

1939 und 1941 kamen dann die zwei Töchter, Lieselotte Margarete und Marianne Charlotte, zur Welt.

|  |  |

Während des Zweiten Weltkriegs entstand nach dem Angriff des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion im Juni 1941 im Baltikum das Reichskommissariat Ostland (RKO). Die politische Organisation des Gebiets übernahm eine Zivilverwaltung.

Das Reichskommissariat Ostland teilte sich in vier Generalbezirke mit der entsprechenden Anzahl von deutschen Kreisgebieten. Die Generalbezirke umfassten jeweils einen der früher selbstständigen baltischen Staaten, die jeweils von einem Generalkommissar geleitet wurden.

Am 5. Dezember 1941 wurde Karl-Siegmund Litzmann zum Generalkommissar von Estland ernannt. Er hatte seinen Sitz als Generalkommissar bis zum 17. September 1944 in Reval (heute Tallin).

Rudolf Herrenkind ging als Jägermeister etwa Anfang 1942 nach Estland.

In der Revaler Zeitung vom 25. März 1942 erschien ein von Rudolf Herrenkind verfasster Artikel.

Er unterschrieb den Artikel mit „Jägermeister Herrenkind“.

Der Reichsbund Deutsche Jägerschaft war eine gesetzliche Körperschaft mit obligatorischer Mitgliedschaft für alle, die einen Jagdschein besaßen. Die Mitgliedschaft erfolgte in Jagdangelegenheiten, die der Zuständigkeit der Deutschen Jägerschaft durch ihr System von Ehrengerichten untergeordnet waren. Die Deutsche Jägerschaft wurde von Hermann Göring als Reichsjägermeister geführt und vom Führerprinzip regiert. Gewählte Beamte gab es nicht. Alle Funktionäre wurden von ihren Vorgesetzten in der internen Befehlskette ernannt.

Der Reichsbund Deutsche Jägerschaft wurde in einer Reihe von Jagdgaus organisiert. Einige Bundesländer hatten einen Landesjägermeister als Führer der Gaujägermeister. Jedes Jagdgau enthielt eine Reihe von Jagdkreisen unter einem Kreisjägermeister. Jeder Jagdkreis hatte eine Reihe von Hegeringen unter einem Hegeringsleiter.

Rangstruktur

Reichsjägermeister

Oberstjägermeister

Landesjägermeister

Stabsjägermeister

Gaujägermeister

Kreisjägermeister

Hegeringsleiter

Anhand des Rangabzeichens am Kragen der Uniform auf folgendem Foto ist zu erkennen, dass es sich um den Rang eines Kreisjägermeisters handeln muss.

Des Weiteren kann man folgendes erkennen:

– Ordensspange (von links):

Eisernes Kreuz 2. Klasse (1. WK),

Ehrenkreuz für Frontkämpfer mit Schwertern (1. WK),

zwei (noch) unbekannte Auszeichnungen

– auf der Brusttasche:

Eisernes Kreuz 1. Klasse (1. WK)

Verwundetenabzeichen in Silber

„Schon am Mützenkordel sieht man, dass er wohl die höhere Beamtenlaufbahn, in seinem Fall vergleichbar mit einem Oberförster, eingeschlagen hat. Alle diese höheren Forstbeamten in Ostpreußen wurden sehr häufig, sofern sie gute Schützen waren, zu verschiedenen Jagden eingeladen. Oberforstmeister der Rominter Heide Walter Frevert, direkt Hermann Göring unterstellt, veranlasste diese Einladungen. Allein die Tatsache, dass auf dem Bild ein von Frevert entwickeltes sehr seltenes Waidbesteck zu sehen ist, lässt vermuten, dass er es persönlich von Frevert überreicht bekam.“ Diese Vermutung ist wahrscheinlich, denn R.H. berichtete von Teilnahmen an Jagden in der Rominter Heide. Dieses Waidbesteck galt als höchste Auszeichnung unter allen höheren Forstbeamten; weltweit sind nur noch etwa 10 Stück bekannt.

Herrenkind erwähnt dieses Waidbesteck in einer seiner Jagdgeschichten:

„Ich führte damals immer ein Frevertsches Waidblatt, welches ich von einer damals hochstehenden Persönlichkeit als Geschenk erhalten hatte, und dieses Jagdbesteck erleichterte eine so schwere Arbeit ganz erheblich.

Das große Messer wurde zum Erlegen des Wildes benutzt, wenn es noch nicht richtig verendet war, das kleine Beimesser zum Ausnehmen.

Die Geldzahlungen aus dem Generalkommissariat Estland endeten im Februar 1943. Zu diesem Zeitpunkt muss R.H. Estland verlassen haben.

Nach eigener Darstellung wurde er „des Landes verwiesen“, weil er dem Generalkommissar wegen einer Beziehung zu einer Schauspielerin des Revaler Theaters „in die Quere“ kam. Wahrheit oder Lüge? Leider nicht mehr überprüfbar.

Im April 1943 begannen in dem vorhandenen Sparbuch Einzahlungen von einer Firma Feret & Co. Dieses Bauunternehmen in Berlin Wilmersdorf arbeitete wohl mit der Organisation Todt zusammen. R.H. war offensichtlich bei dieser Firma angestellt und gelangte über sie zur OT.

Die „Organisation Todt“ (OT) entstand im Mai 1938. Der durch den Autobahnbau bewährte Fritz Todt wurde mit den Arbeiten für den bis dahin von der Wehrmacht geleiteten Bau des Westwalls beauftragt. Dafür entwickelte Todt aus dem Zusammenwirken von Bauverwaltungen, privaten Firmen und bis Kriegsbeginn 1939 auch dem Reichsarbeitsdienst (RAD) eine effektive Institution.

Im Rahmen seines Dienstes bei der OT gelangte R.H. nach Finnland und Norwegen.

Zu dieser Zeit zog seine Ehefrau mit den Kindern nach Insterburg. Wahrscheinlich musste sie das Gut in Dittlacken wegen des Zerwürfnisses zwischen Litzmann und Herrenkind verlassen.

1944 kam R.H. während eines Führerlehrganges der OT nach Lappland in Finnland. In der Gegend um Sinettä bei Rovaniemi frönte er seiner Jagdleidenschaft. Auch hat er an den Sicherungsarbeiten am Wasserkraftwerk Jäniskoski teilgenommen.

Zum Kriegsende mussten die Deutschen Finnland verlassen und gelangten nach Norwegen.

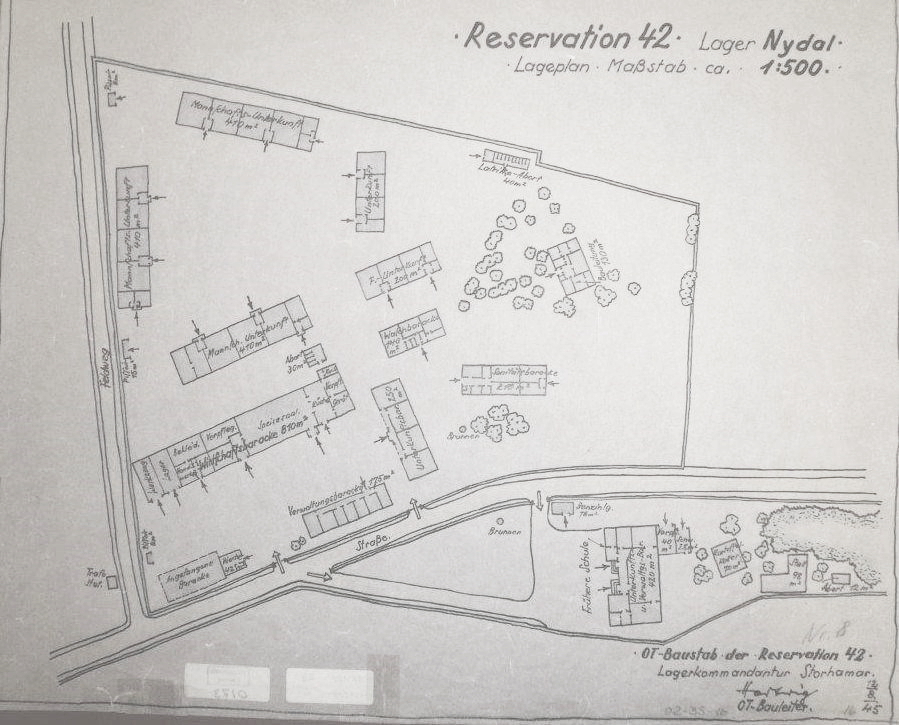

Am 8. Mai 1945, dem Tag der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht, befanden sich rund 350.000 deutsche Soldaten der Marine, des Heeres und der Luftwaffe in Norwegen. Ihre Rückführung in die Heimat konnte wegen des begrenzten Schiffsraumes nur allmählich bewerkstelligt werden.

Die Alliierten verfügten deshalb, dass die deutschen Verbände bis zum Abtransport in sogenannte Reservationen überführt wurden. Sie blieben unter dem bisherigen deutschen Kommando mit der Folge, dass die deutschen Dienststellen und Kommandobehörden auch noch nach der Kapitulation die gleiche Disziplinargewalt über die Soldaten ausübten wie zuvor, jedoch auf der Grundlage alliierten Rechts. Das Militärstrafgesetzbuch und die Kriegsstrafverfahrensordnung blieben jedoch in Kraft. Außer Geltung gesetzt wurden die spezifisch nationalsozialistischen Gesetze wie das Heimtückegesetz und die Strafvorschriften gegen »Zersetzung der Wehrkraft«. Die Feldkriegsgerichte wurden durch alliierten Befehl aber ausdrücklich aufrechterhalten.

Wie erging es in der Zwischenzeit der Ehefrau Charlotte und den Kindern Lieselotte und Marianne? Lieselotte erinnerte sich folgendermaßen:

Da die Front immer näher rückte, wollte meine Mutter mit uns schnellstens fort aus Ostpreußen, was leider fast unmöglich war, denn eine Flucht war vom damaligen Gauleiter Erich Koch unter schwere Strafe gestellt. Mit einer Bekannten vom Gut, einer herzensguten Frau, von uns Kindern liebevoll „Tante Dolly“ genannt, wurde beschlossen, eine Besuchsgenehmigung nach Karlsbad (heute Karlovy Vary) zu erwirken. Tante Dollys Schwester, für uns „Tante Gertrud“, lebte dort mit ihren beiden Söhnen Peter und Frank. Die Genehmigung wurde erteilt und seit Frühsommer 1944 wohnten wir nun in Karlsbad in der Bahnhofstraße. Dort ging es uns ziemlich gut, denn die OT zahlte Miete und Unterhalt und zwar so reichlich, dass unsere Mutter in dem knappen Jahr unseres dortigen Aufenthalts 10.000 RM gespart hat!

Im April 1945 sind bei einem Bombenangriff sowohl der Bahnhof als auch die Bahnhofstraße in Schutt und Asche gelegt worden. Unser Haus wurde durch zwei Volltreffer total zerstört. Wir krochen aus dem Luftschutzkeller durch einen Gang zum Nebenhaus, wo sich im Souterrain eine Schumacherwerkstatt befand. Der Schuster war ein kleinwüchsiger buckliger Mann, der deshalb auch nicht eingezogen wurde. Vom Fenster seiner Werkstatt sah er den ganzen Tag nur Füße, also auch Schuhe, vorbeilaufen (seine zukünftigen Kunden!).

Unsere Mutter hatte im Luftschutzkeller einen Koffer mit etwas Wäsche und dergleichen deponiert, den sie retten konnte. Wir kletterten also aus dieser Schumacherwerkstatt auf die Straße, die zu beiden Seiten brannte. Viele Menschen rannten in Panik durcheinander. Man konnte kaum atmen, weil durch den Einsturz der Häuser die Luft voller Mörtelstaub war. Meine Mutter mit Koffer und uns beiden, damals 5 und 3 Jahre alt, rannte den Massen hinterher. Alle Kureinrichtungen und die Kurpromenade von dem berühmten Karlsbad blieben zum Glück von den Bomben verschont! An einer Trinkwasserausgabe konnten wir erst einmal den „Sand“ aus dem Mund und der Nase ausspülen, danach flüchteten wir aus Karlsbad und landeten in einem Ort namens Grasengrün (heute Hajek, 7 km nordwestlich von Karlovy Vary), dort nahm uns eine mitfühlende junge Frau mit Tochter in ihrem Häuschen auf. Nach ein paar Tagen holten uns berittene tschechische Soldaten im Morgengrauen aus den Betten und jagten die Frauen und Kinder in den Wald. Es war ziemlich kalt und wir zitterten in unseren dünnen Nachthemden wie Espenlaub!

Dann ging es über Wochen und Monate zu Fuß zuerst nach Berlin. In Wilmersdorf waren wir in einer Schule untergebracht, jeder hatte einen Strohsack zum Ausruhen und Schlafen. Aber dort konnten wir nicht bleiben und es ging weiter nach Friesack im Westhavelland und letztendlich wies man uns bei einer Bauernfamilie in Landin ein.

Im Sommer 1946 fand R.H. seine Familie in Landin/Westhavelland wieder.

Seine Tochter Lieselotte erinnerte sich noch genau an den Tag seiner Ankunft in Landin:

„Meine Mutter hatte vom Suchdienst Nachricht über seine Rückkehr erhalten. Sie nahm Marianne und mich an die Hand und wir marschierten ihm auf der Chaussee nach Rathenow entgegen. Nach schätzungsweise 3 km saß auf der linken Seite der Straße ein „fremder“ Mann in „abgerissener“ Kleidung, mein Vater. Ich habe mich vor ihm gefürchtet und mich hinter meiner Mutter versteckt.“

In einem Brief von August 1946 schreibt er an Bekannte:

„Seit kurzer Zeit bin ich nun bei meiner Frau und den Kindern, die auf der Flucht aus Ostpreußen über Karlsbad zu Fuß dann hier in der Nähe von Berlin bei ganz fremden Leuten, am Ende ihrer Kraft, untergekommen sind. Sie haben alles verloren und wirklich nur das nackte Leben gerettet. Sie besitzen nur das, was sie auf dem Körper tragen. Das wenige, was ich noch aus der Gefangenschaft mitgebracht habe, ist dagegen sehr viel. Wir haben keine Betten, kein Geschirr, also Teller, Töpfe u.s.w. Alles müssen wir uns leihen und sind von der Güte und dem Wohlwollen anderer Menschen abhängig. Nun macht meine Frau jede vorkommende Arbeit bei einem kleinen Bauern, auf dem Felde, im Hof und im Hause und verdient damit den Lebensunterhalt. Zu essen haben wir, wenn auch nicht viel, so doch genug, um satt zu werden. Es gibt ja jetzt Kartoffeln und anderes Gemüse und Obst. Auf dem Lande ist es ja doch viel besser wie in den Städten. Wie es im Winter werden wird? Ob wir Brennmaterial und genügend Kartoffeln haben werden, weiß ich jetzt noch nicht. Zu kaufen bekäme man ja schon einige Sachen, aber in den Geschäften ist es knapp, und es werden auch hier immer Lebensmittel als Gegenleistung verlangt. Auf der schwarzen Börse werden Preise verlangt und gezahlt, die nur Schieber bezahlen können. Geld von unserem Bankguthaben bekommen wir überhaupt nicht ausgezahlt, auch habe ich kein Entlassungsgeld bekommen und laufe noch ohne Hut herum, weil ich kein Geld habe, mir einen zu kaufen. Eine Beschäftigung habe ich noch nicht, hoffe aber in allernächster Zeit beim Bauamt des Kreises als Architekt angestellt zu werden. „

Vom 16.03.1950 bis 31.12.1950 war R.H. Leiter der Abt. Aufbau beim Rat des Kreises Westhavelland in Rathenow und wohnte mit seiner Geliebten auch dort; später zog er mit ihr zuerst nach Berlin und später nach Potsdam.

R.H.stellt sich in seinen Briefen als fürsorglicher Ehemann und Vater dar. Wie er schon schrieb, nahm sein Vater seine Erziehung militärisch ernst. Diese Erziehungsmethoden, erweitert durch heftige Prügelattacken, wandte er auch bei seinen Kindern an, mal mit Peitsche, mal mit Gürtel oder mit Stock.

Die Kinder hatten nach dem Krieg überhaupt kein Spielzeug und da hat R.H. für Marianne und Lilo Stelzen gebaut, mit diesen Dingern sind sie dann tagelang in dem großen Garten „rumgestelzt“. Einmal wollte Lilo sich von dem eigenen Apfelbaum einen Apfel abschlagen, das sah er, riss ihr die Stelze aus der Hand, schlug sie damit, ging in den Schuppen, holte die Axt und machte Kleinholz daraus. Er konnte sehr jähzornig sein.

Als er dann nicht mehr bei seiner Frau und den Kindern wohnte, sondern in Rathenow arbeitete und nur sporadisch vorbeischaute, Zensuren, Hefte und Schulmappen kontrollierte, gab es eigentlich immer Prügel für nichtige Anlässe. Lilo hat bei solchen Anlässen oft das Weite gesucht und hat so manche Nacht im Wald, versteckt im Gebüsch oder in der Hundehütte geschlafen.

R.H. hatte zwei Gesichter: eins für sein Publikum – seine Zuhörer – das andere im Privatleben; diese beiden waren völlig verschieden.

In Landin gab es ein Schloss derer von Bredow. Es wurde nach Kriegsende von polnischen Zwangsarbeitern in Brand gesteckt und völlig zerstört. Aus den Steinen dieses Schlosses, die Charlotte Stein für Stein verputzt hat, wurde das Haus von R.H. in Landin gebaut.

|  |  |

Ende 1950 gab R.H. seine Tätigkeit in Rathenow auf (nähere Gründe sind nicht bekannt) und verkaufte das Haus in Landin. Seine Frau Charlotte und die Kinder wurden wieder heimatlos!

Vom Verkauf des Hauses erfuhr seine Ehefrau durch Zufall. Sie bekam vom Erlös nicht einen Pfennig! Dazu kam noch, das R.H. das in Karlsbad von seiner Ehefrau gesparte Geld in Höhe von 10.000 RM, 1948 10:1 abgewertet, also 1.000 M, ohne ihr Wissen vom Konto abgehoben und verbraucht hat. Tabak und amerikanische Zigaretten für die Geliebte hatten ihren Preis auf dem Schwarzmarkt!

1950 kam Rudolf Johannes Alexander Herrenkind mit russischen Offizieren aus Rathenow nach Landin. Sie wollten mit ihm Wildschweine jagen. Rudolf Herrenkind war ein Jäger aus Leidenschaft. Das hatten auch die Russen gehört und wollten mit diesem erfahrenen Jäger mal auf die Pirsch gehen. Die russischen Offiziere schenkten den zwei Mädchen der Herrenkinds Weißbrotstullen dick mit Butter beschmiert und jede Menge Würfelzucker. Das war für die Kinder ein unvergessliches Geschenk. Butter und Zucker waren nach dem Krieg Mangelware. Dann ging es mit Rudolf Herrenkind in den Wald.

Der erfahrene Jäger wusste natürlich, wo sich die Wildschweinrotte bei Tag versteckt hielt. Er fuhr mit den Russen in Richtung Friesack bis zu einem Tannendickicht, das in ein Sumpfgebiet führte, wo sich die Wildschweine gern in einer Suhle lagerten. Rudolf Herrenkind bemerkte einen Keiler in den Tannen und schoss. Zu den Russen sagte er, dass er nicht getroffen hätte. Die Russen schossen dann noch ein anderes Wildschwein und nahmen es mit. Bei den Herrenkinds wurde der Jagderfolg mit Wodka begossen. Die Russen waren glücklich.

Als sie spät nach Mitternacht wieder nach Rathenow zurückgefahren waren, weckte Rudolf Herrenkind seine Tochter Lilo, gab ihr einen Rucksack auf den Rücken und dann marschierten beide in den Wald. Rudolf Herrenkind hatte den Keiler sehr wohl getroffen und wusste auch genau die Stelle, wo er zu finden war. Er brach ihn auf und verbuddelte das Gekröse und die Schwarte im Wald. Die Fleischteile wurden in die zwei mitgebrachten Rucksäcke verpackt und für die Familie gab es danach tagelang ein richtiges Festessen, denn Charlotte Herrenkind war eine ausgezeichnete Köchin. Es gab Wildschweingulasch, Wildschweinbraten und Königsberger Klops aus Wildschweinfleisch. Sie würzte das Fleisch mit Salz und mit Kräutern aus ihrem großen Garten. Aber am meisten benutzte sie Lorbeerblätter. Fast alle Speisen bereitete sie mit Lorbeerblättern zu. Den Rest des Fleisches gab sie mit viel Salz in einen großen Steintopf. So hatten sie das ganze Jahr über Fleisch zu essen. Die Familie war stolz auf den Vater und Jäger. Das Wildern war ja verboten, und es drohten empfindliche Strafen für überführte Wilddiebe. Aber mit den Russen war das schon eine andere Sache und Rudolf Herrenkind hatte die Gelegenheit genutzt.

(Aufgeschrieben von Dr. Knackmus nach der Erzählung von Lilo H.)

Charlotte, seine Ehefrau, bezog mit ihren Töchtern eine 2-Zimmer-Wohnung mit einem kleinen Garten in der Siedlung Neu-Jerusalem in Staaken. Es gab so gut wie keine Möbel, kein Geld, auch keine Arbeit. In ihrer Verzeiflung unternahm Charlotte einen Selbstmordversuch – sie drehte in der Küche den Gashahn auf. Die Kinder holten Hilfe in der Nachbarschaft und eine Nachbarin besorgte ihr eine Stellung bei einem russischen Offizier; sie versorgte das Kleinkind und den Haushalt. So konnte sie wenigstens die Miete und das Essen bezahlen.

Mit dem Abschluss der Schule 1953 stand für Lilo die Frage der Berufswahl im Raum. In Landin hatte R.H. ein kleines Büro eingerichtet, weil er zeitweise auch privat als Architekt arbeitete. Er nahm sie des Öfteren mit, hatte ihr ein kleines Reißbrett gebaut, und da durfte sie dann Grundrisse abzeichnen, was ihr sehr viel Spaß machte. Ihr Berufswunsch stand fest: sie wollte technische Zeichnerin werden.

R.H. war inzwischen nach Potsdam gezogen und arbeitet dort im Entwurfsbüro für Hochbau. Und wie es der Zufall so will, arbeitete dort auch der Sohn Peter von Tante Gertrud aus Karlsbad; sie wohnten inzwischen auch in Potsdam. Von Peter erfuhr Lilo, dass im Entwurfsbüro auch technische Zeichner/innen ausgebildet wurden. Sie nahm Kontakt zu ihrem Vater auf und traf dort auf seine Geliebte Ursula Taube. Er versprach, sich um alles zu kümmern. Ende August eröffnete er ihr, dass in diesem Jahr keine Lehrlinge ausgebildet werden (er wollte wohl nicht, dass sie etwas von seinen Affären mitbekommt!), dass er aber schon etwas anderes für sie gefunden hätte: sie sollte Forstfacharbeiter (!)werden. Lilo, ein dünnes, 14jähriges Mädchen, 36 kg Lebendgewicht, wurde also mit der Axt in den Wald geschickt. Eine ärztliche Eignungsbescheinigung hatte ein Jagdfreund/Arzt ausgestellt, ohne sie gesehen bzw. untersucht zu haben!

Durch Herrenkinds Tätigkeit beim Generalprojektant der ersten sozialistischen Stadt (Stalinstadt, später Eisenhüttenstadt) freundete er sich mit dem damaligen Direktor, Heinz Winkler, an. Beide verband die Liebe zur Jagd. Winkler (CDU) wurde später (von 1953 – 1958) Minister für Bauwesen der DDR.

R.H. kümmerte das Schicksal seiner Familie überhaupt nicht. In all´ den Jahren bis zu seinem Verschwinden etwa 1955 zahlte er nicht einen Pfennig Unterhalt. Charlotte klagte auf Unterhaltszahlung, dem entzog er sich durch „Republikflucht“! Sie hatten seitdem keinerlei Lebenszeichen mehr von ihm.

Vom Gericht erhielt Charlotte etwa 1957 sämtliche Unterlagen mit dem Hinweis zurück, dass alle Schreiben an R. H. mit dem postalischen Vermerk „unbekannt verzogen“ zurückkamen. Schon damals war der Familie klar, dass er vermutlich „in den Westen abgehauen“ ist.

Etwa 1959, die Tochter Lilo arbeitete inzwischen bei der Sparkasse in Staaken, erschien ein Herr, der Geld vom Sparbuch abholen wollte, und sie bat, den notwendigen Schein auszufüllen, was sie nach Vorlage des Personalausweises auch tat. Es entspann sich ein Gespräch zwischen beiden, denn die Wohnadresse des Herrn war Potsdam, Am Kanal, dort wo R.H. im Entwurfsbüro für Hochbau gearbeitet hat. Dieser Herr konnte ihr einige Angaben zu R.H. machen. Demnach soll er, ziemlich angetrunken, im Morgengrauen von einer Jagd kommend, im Park von Sanssouci Wildenten geschossen haben. Ein Parkwächter erwischte ihn, rief die Polizei und es wäre sicher zu einem Prozess gekommen. Die Befürchtung, den Jagdschein zu verlieren, bewog ihn, die DDR zu verlassen. Außerdem bestand ja auch noch die Klage auf Unterhalt.

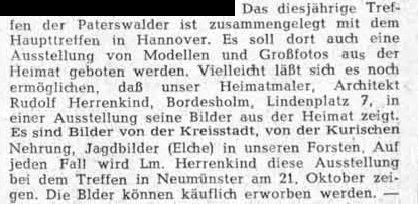

Der Ankündigung einer Ausstellung über Rudolf Herrenkind in der Heimatsammlung Bordesholm von 1985 kann man entnehmen, dass er 1958 einen „wertvollen Beitrag zum Ausbau des Ostpreußischen Jagdmuseums in Lüneburg“ leistete, indem „ er als handwerklich geschickter Mann und Präparator eine ganze jagdliche Abteilung erstellte“.

Die Geschichte einer Rehkrone

aus dem Buch „Wanderjäger“, Jagdgeschichten von Rudolf Herrenkind

Am 6. Juni 1900 erlegte Herr Gartendirektor R. Beyer, Schloß Gerdauen, diesen Bock im Revier Neuendorf bei dem Jagdpächter Braumeister Lehmann, Brauerei Kinderhof.

Auf der Geweihausstellung 1901 in Berlin erhielt die Trophäe den 2. Preis für widersinnige Gehörne.

Beim Einfall der Russen im Jahre 1914 wurde in Abwesenheit des Erlegers das Gehörn vom Schwager des Herrn Beyer, Leo Gramberg von der Wand genommen und auf der Flucht in einem Strohberg, in der Nähe von Kortmedien im Kreise Wehlau versteckt. Nach Abzug der Russen konnte Herr G. dem Eigentümer das Gehörn wieder zurückgeben.

Während des Krieges 1939 bis 1945 hatte der Sohn des Erlegers das Gehörn als Erbstück nach seinem Einsatzort im Warthegau mitgenommen. Im Januar 1945 mußte der jetzige Besitzer übereilt auf dem Rücken seines Reitpferdes fliehen, und nahm als einziges Erinnerungsstück die Trophäe bis Thüringen mit. 1952 wanderte Herr B. jun. nach Kanada aus. Seine Gattin brachte 1953 dann das Gehörn nach Cecil-Lake im Bezirk Fort St. John nach Britisch-Kolumbien mit. Hier entdeckte ich das Gehörn bei meinem Besuch in Cecil-Lake 1975 an der Wand im Farmerhaus des Herrn F. Herr B. sagte mir zu, die Trophäe in absehbarer Zeit dem Ostpr. Jagdmuseum in Lüneburg zu überlassen.

|  |

In Bordesholm arbeitete R.H. nicht mehr als Architekt. Seinen Lebensunterhalt bestritt er auf vielfältige Weise: er verfasste Artikel für Jagdzeitschriften (eine Übersicht seiner Artikel im Anhang), er bildete Jungjäger aus und bereitete sie dank seiner guten Jagdkenntnisse auf die Jagdprüfungen vor, er arbeitete als Präparator von Wildtieren und Vögeln, malte Bilder, die er oft an Jagdgenossen verkaufte oder auch die eine oder andere offene Rechnung damit beglich. Daneben fertigte er originelle Basteleien, die er zum Verkauf anbot.

|  |

Im Kreismuseum Syke betreibt die Kreisgemeinschaft Wehlau e.V. ein kleines Heimatmuseum.

Dort hängen zahlreiche von R.H. gemalte Bilder. Diese Bilder sind auch in dem Buch „Bilder aus dem Kreis Wehlau“ abgebildet. Zusätzlich gibt es in dem Museum Modelle von Wehlauer Gebäuden, die auch R.H. mit angefertigt hat.

Im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg sind unter der Signatur VII D 2 a Her Fährtenbilder für die Jagdlehrsammlung von R.H. archiviert.

Am 16. Juli 1983 verstarb Rudolf Herrenkind in Preetz.

Der große alte Mann. gest. 16.7.1983, beerdigt am 21.07.1983, ist nun nicht mehr!

Unser Idol und Mitjäger Rud. Herrenkind ist nach langem Krankenlager von uns gegangen.

Unsere Gedanken wandern zurück, wenn wir an Herrn Herrenkind denken, mit dem wir so viele bleibende Erlebnisse hatten. Mitte der 50er Jahre, nach Schleswig-Holstein gekommen, fand er schnell wieder jagdlichen Anschluß.

Förster Runge und Herrenkind, die sich aus der ostpreußischen Heimat kannten, schlossen schnell Freundschaft und so kam es, daß Herrenkind hier an der Bordesholmer Linde bei Familie Runge eine neue Heimat fand.

Die Jagd dieses Raumes hat er maßgeblich mitgeprägt. Er hat etliche Jungjäger ausgebildet, wobei er ihnen nicht nur das Fachliche beibrachte, sondern ihnen auch vorlebte, was Frohsinn war. Er war kein Freund von Traurigkeit. Wenn dann so nebenher auch mal einer zuviel gebechert wurde, so nannte er es den Ölwechsel, der ja ab und zu mal sein mußte.

Ja, Frohsinn hat er verbreitet. Er konnte erzählen, wie kaum ein anderer und man mochte ihm zuhören. Daß er dabei feine, aber auch derbe Witze erzählte, Jägerlatein spann, daß sich die Balken bogen, sei ihm gerne verziehen.

Den Jungjägern hat er nicht nur graue Theorie beigebracht, nein, auch das Handwerkliche. Zahlreiche Hochsitze und Ansitzleitern wurden unter seiner Anleitung gebaut. Sie stehen noch jetzt ringsum in den Revieren und lassen Rud. Herrenkind nicht vergessen.

Rud. Herrenkind war schon ein begnadeter Mann. Was konnte er eigentlich nicht? – Auch künstlerisch war er tätig. So hat er viele jagdliche Motive gemalt, auch Landschaftsbilder, manches Haus, die Bordesholmer Klosterkirche, den See etc. In vielen Häusern hängen seine Bilder und halten die Erinnerung an ihn wach. Selbst auf dem Krankenlager hat er gemalt.

Viele ulkige Basteleien zeugen von seinem Einfallsreichtum, aus kleinsten Dingen konnte er etwas zaubern.

In manchem Jagdzimmer stehen stolz mancher Greif, mancher Fuchs, vielerlei Vögel etc., die Rud. Herrenkind präpariert hat.

Auch sehr hilfsbereit war er, er konnte kaum einen Wunsch abschlagen.

Handwerklich stand er oft mit Rat, aber auch mit Tat zur Seite. So hat er unseren alten abbruchreifen Hühnerstall zusammen mit meiner Frau zum „Jägernotbau“ umfunktioniert, wobei natürlich der Name von ihm stammte. Dieser Jägernotbau dient jetzt unseren Bläsern als Treffpunkt nach den Wettkämpfen.

Ich habe mir von Herrn Runge sagen lassen, daß Herr Rerrenkind in seiner ostpreußischen Heimat sogar die Falknerei betrieben hat, eine Jagdart, die wir nur noch vom Hörensagen kennen. Ja,das jagdliche Handwerk beherrschte er, manch Fuchs ist ihm auf die Hasenklage oder Mäuseln zugestanden. Die Vogelwelt hat er wie kaum ein anderer gekannt. Dieses Wissen hat er bei zahlreichen Führungen an seine Mitmenschen vermittelt.

Große Verdienste hat Rud. Herrenkind sich auch um das ostpreußische Jagdmuseum in Lüneburg erworben. Die Vogelwarte von Rositten hat er in Eigenregie aufgebaut, z.T. mit eigenen Präparaten. Kenner wissen um den Vogelzug in Rositten, ein Vogelzug ungeheuren Ausmaßes. Die Mitglieder des Hegeringes Bordesholm konnten sich vor einigen Jahren selbst von dem liebevollen Aufbau dieser Ausstellung überzeugen.

Wer denkt dabei nicht an die 650-Jahr-Feier der Gemeinde Bordesholm, an die Ausstellung des Hegeringes im Pastorat, sie wäre ohne Rud. Herrenkind nicht denkbar gewesen.

Freiwillig und uneigennützig hat er sich zusammen mit Herrn Bombor bis vor einigen Jahren zur Adlerhorstbewachung zur Verfügung gestellt. Auf Vieles hat er dabei im Walde verzichten müssen, ist aber durch viele schöne Erlebnisse und Beobachtungen reich entschädigt worden. Ein Lichtbildervortrag dieser Horstbewachung vor unserem Hegering ließ uns die angenehmen Seiten nachempfinden. In einem persönlichen Schreiben hat sich Minister Flessner für den uneigennützigen Einsatz bei ihm bedankt.

Des öfteren hat Rud. Herrenkind zur Feder gegriffen, um Artikel in den Jagdzeitschriften zu bringen.

Ja, Herr Herrenkind, Sie werden uns feheln.

Wir wollen dankbar sein, daß wir ein Stück Weges mit ihm gehen durften, daß Sie uns so Vieles gegeben haben.

Sie haben das Leben auf Ihre Art gemeistert, haben die Arbeit nie in Arbeit ausarten lassen, auch das haben Sie uns vorgelebt.

Bei Ihnen kam jagdliches Erleben nie zu kurz. Geselligkeit und Frohsinn hatten einen hohen Stellenwert.

Dieser letzte Eichenbruch aus dem Grevenkruger Revier, wo Sie zuletzt gejagt haben, ziere Ihre letzte Ruhestatt.

Wir alle sagen Ihnen Waidmannsdank und ein letztes Waidmannsheil.

Hans-Joachim Reese, am 21.7.1983

Der Tod kam dazwischen. – Der Tod und deine lange leidvolle Krankheit. So lange wir zusammen waren, hatten wir nie Zeit dein Buch zu verwirklichen. Es war so viel da, was uns beschäftigte. Der Wald. Der Ansitz. Sehen, wie der Fuchs schnürte, der Bock trieb und die Kaninchen sich tummelten. Hören, wie die Sauen brachen und die Hirsche schrien, oder wie die Goldhähnchen leise und schon ein weing verschlafen zirpten, wenn der Abend kam. Lautlos pürschen, bis der Jungfuchs fast über unsere Stiefelspitzen stolperte. Wie haben wir über sein entsetztes Gesicht gelacht! Der See. Rudern und uns treiben lassen im Boot, wenn die Sonne über dem Wasser flirrte. Eingeschoben ins Schilf, wenn die Enten zogen. Tage voller Freude und Glück und Nächte voller Glück und Freude. Wir hatten nie Zeit für dein Buch. Wir tranken das Leben, das uns bis dahin Beide nicht sehr verwöhnt hatte.

Jahre sind vergangen. Jetzt sollen deine Geschichten und Erzählungen in die Welt gehen. Sie sollen deinen alten Freunden die Erinnerung an den Wanderjäger auffrischen. Und sie sollen jungen Menschen zeigen, wie in Zeiten, die schwerer waren als heute, ein Mannesdasein prall voller Leben war. Geboren im vorigen Jahrhundert (1897 in Wehlau/Ostpreußen). Kindheit und Streiche. Der erste Weltkrieg. Estland. Grauen und Tod. Die Nachkriegszeit voller Not. Ausbildung. Soll ich erzählen, wie in langen Wintern bei ruhender Bautätigkeit ein Stück deiner Habe nach dem anderen ins Leihaus wanderte? Denn Arbeitslosenunterstützung gab es kaum. Als letztes die geliebten Waffen. Und wie an deinem Geburtstag (21.1.) alles wieder vor deiner Tür stand? Freunde hatten es ausgelöst. Von deinem Leben in Jagdhütten. Von deinem Zeichentalent, und wie du mit deinen Geschichten und Schnurren die Jagdgesellschaften unterhieltst? Von der Gutsfrau, die ein geschossenes Rebhuhn, das auf ihrem Land niedergegangen war, für sich beanspruchte? Und was tatet ihr? Ihr legtet es säuberlich auf einen Hauklotz und jeder von euch „erschoss“ es noch einmal. Und dann schicktet ihr es, mehr Blei als Huhn, mit dem Boten und den ehrerbietigsten Grüßen der Gnädigen zu.

Der zweite Weltkrieg. Wieder Estland, diesmal als Jägermeister. Rückzug über Finnland, Potsdam. Was alles steckt in diesen Stationen? Und über allem die schmerzhafte Liebe zur verlorenen Heimat.

Schließlich Schleswig-Holstein: Jagd, Malen, Jungjägerausbildung, Freunde. Wer von ihnen erinnert sich noch an das Fest im Kieler Schloss, wo der nun schon nicht mehr ganz junge Wanderjäger einen Krakowiak tanzte, daß der Boden dröhnte? Krähenessen im Ratskeller und das Entsetzen der Damen. Jagd in Lappland mit Palle und Zahnziehen mit der Kneifzange. Kanada mit Grewatsch, dem Trapper, mit dem du in Ostpreußen vor dem ersten Weltkrieg in der Oberförsterei Pfeil tanzen gelernt hattest.

Und dann das lange Wundbett. Zeichnen, schreiben, Gespräche. Und auch Stunden voller Verzweifelung und Tränen.

Ich kannte dich in meiner Jugend, sozusagen in „einer anderen, untergegangenen Welt“ und dann wieder in reifen Jahren. Ich danke dem Schicksal für die Jahre, die es mich mit dir gemeinsam pürschen ließ.

Ich danke dem Wanderjäger für unendlich viele und unendlich schöne Stunden

„… bei Nacht und alle Tage“.

Am 16.07.1983 endete sein Leben. Freunde bereiteten ihm einen ehrenden Abschied. Feldblumen und Tannen, Eichenlaub und … Rosen schmückten seinen Sarg. Hörnerklang begleitete ihn auf seinem letzten Weg. Auf dem Findling, der seine Grabstelle schmückt, stehe die Worte

„Jagd vorbei“.

…

Brigitte Fiedler

Lüneburg, im Jahre 1986

Seine Schriften, Berichte und Erzählungen sind ein Stück ostpreußischer Heimat. Als Kind dieser heimatlichen Welt im Urstromtal des Pregels und der Alle, und in seiner Naturverbundenheit liebte er dieselbe, eben, weil er tief in ihr wurzelte.

Da er viele Erlebnisse und Eindrücke schriftlich festgehalten hat und darin seine Einstellung und seine Auffassung klar zutage treten, kann aus diesen Lebenserinnerungen heraus das Wesen dieses Mannes auch die Nachwelt beeinflussen.

Er wurde am 21. Januar 1897 in Wehlau geboren. Sein Vaterhaus stand dicht bei der ehrwürdigen Ordenskirche, wo einst die Stadtmauer verlief.

Er besuchte in Wehlau die Schule. Als Schüler hat er sich beim Wehlauer Pferdemarkt so manchen Dittchen bei den Pferdehändlern verdient.

Beruflich hat er später die Architektenlaufbahn eingeschlagen.

Sein Vater war Jäger und hat ihm die Liebe zur Natur und zur Kreatur mitgegeben. Vielseitig begabt konnte er gut erzählen, gut zeichnen und malen. Von seiner Hand entstanden viele Aquarelle und Ölbilder, die die heimatliche Landschaft darstellten und damit viele Landsleute erfreuten. Er liebte seine ostpreußische Heimat und sein Vaterland, so wie es in dem Spruch zum Ausdruck kommt: „Seine Heimat, sein Vaterland darf man niemals vergessen. Keine schönere Krankheit in den Augen als das Heimweh.“

Er beherrschte ein köstliches Jägerlatein. Als Gast bei vielen Jagden auf den Gütern konnte er eine ganze Gesellschaft unterhalten. Dabei kam er zu seinem Namen „Wanderjäger“.

Beide Kriege hat er durchgestanden. Nach 1945 war er vielfältig tätig. Er hielt Vorträge über die Jagd in Ostpreußen, schrieb Beiträge und Berichte für Jagdzeitschriften und half beim Aufbau des Jagdmuseums, dem er als handwerklich geschickter Mann und Präparator eine ganze jagdliche Ausstellung erstellte.

Erlöst von seinem bitteren Leiden gaben ihm viele Freunde aus der Heimat und aus Schleswig-Holstein das letzte Geleit. Das von ihm gewünschte Lied

„Es ist Feierabend“

begleitete ihn zu letzten Ruhe.

Im Jahr 2012 widmete die Heimatstube in Bordesholm eine Ausstellung der Bordesholmer Klosterkirche. In diesem Rahmen waren auch Bilder von Rudolf Herrenkind zu sehen.

Die im Folgenden abgebildete Flasche wurde mir von Günter A. geschenkt. Er wurde von R.H. als Jäger ausgebildet und sie gingen auch viele Jahre gemeinsam zur Jagd.

Auf dem Schild steht:

Andenken an den Wehlauer Stadtwald

Die Ponarther Bierflasche habe ich in den 30er Jahren am Jagdhaus im Stadtwald von Wehlau gefunden und bis nach hier immer mitgenommen. Angeblich hat Rudi Herrenkind oder einer seiner Jagdgenossen daraus das gute Ponarther Bier getrunken.

Karl Kossak, früher Polizeibeamter in Wehlau

Herrenkind sprach nie von seiner Frau und den Kindern. Er gab sich als Junggeselle aus.

R.H. wurde am Ende seines Lebens gefragt, ob man seine Familie in der DDR informieren müsse. Rudolf Herrenkind erwiderte darauf: „ Ich habe keine Familie!“

Rudolf Herrenkind war ein sehr widersprüchlicher Charakter. Er wollte als begabter Künstler immer bewundert werden. Seine Bilder, gerade die Jagdszenen, sind vereinzelt bei ebay zu finden und erzielen auch recht hohe Preise.

Er konnte wunderbare Geschichten erzählen und schreiben, er war ein Charmeur und liebte (fast) alle Frauen. Alle Menschen, mit denen ich sprach, aus Syke, aus Fleckeby, auf dem Ostpreußentreffen, am Telefon und mit denen ich im E-Mail-Kontakt stand, bestätigten, dass er ein großartiger Erzähler, toller Jagdfreund und ein liebenswerter Zeitgenosse war.

Aber er war auch egoistisch, konnte nicht mit Geld umgehen und keine Verantwortung übernehmen. Er war kein guter Ehemann und Vater, er verließ seine Frau und seine Kinder und zahlte keinen Unterhalt. Ja, er verleugnete sie sogar.

Einmal, nur einmal …

von Rudolf Herrenkind

Buchen und Birken, und Ginster und Klee

was könnte es Schöneres geben?

Sauen und Hirsche, Hasen und Reh´

ihr seid meine Welt und mein Leben!

Fröhliches Waidwerk und Waldhornklang,

Hunde und Büchse und Beute,

euch liebe ich ein Leben lang,

euch liebe ich morgen wie heute!

Einmal, nur einmal, da hat das Glück

ein anderes Lied gesungen!

Einmal, nur einmal – ein Augenblick –

nun ist es vorbei und verklungen.

Was für ein schrecklicher und egoistischer Mann. Aber genauso Schuld auf sich geladen haben die Frauen, die ihn hofiert und sich an seinen Hals geworfen haben und damit seine Verantwortungslosigkeit unterstützten.

Da hast Du recht. Aber meine Oma hat ihn nun mal geliebt. Aus welchen Gründen auch immer.